Lubo: un dramma storico sulle persecuzioni etniche

Lubo di Giorgio Diritti è un film molto lungo vicino al cinema impegnato, che accarezza il palato dei grandi amanti del cinema d'autore.

di Andrea Rapisarda / 01.11.2023 Voto: 8/10

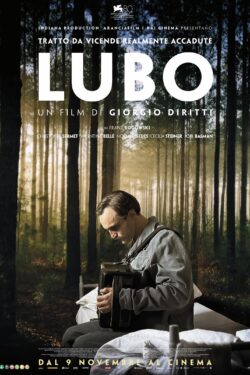

Un artista di strada nomade in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale deve affrontare la persecuzione e la perdita, ma trova la forza di andare avanti grazie al suo amore per la famiglia e l’arte. Questa è la breve trama di Lubo, un dramma dalle tinte svizzere, che ci racconta le persecuzioni etniche durante la II Guerra Mondiale. Protagonista di questa pellicola è il circense Lubo Moser (interpretato da Franz Rogowski di Freaks Out). Moser è un artista di strada, che si guadagna da vivere con piccoli spettacoli teatrali in strada messi in piedi con la propria famiglia.

Giorgio Diritti racconta la storia di Lubo

Per questa pellicola, il regista Giorgio Diritti vuole portarci all’interno delle dinamiche legate alla persecuzione del popolo nomade durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo fa, però, non passando dalla classica storia sull’insofferenza etnica della realtà nazista, ma bensì facendo vedere certe crudeltà in chi era critico con il sistema razzista pensato e messo in pratica da Adolf Hitler. Ecco allora che ne nasce una storia in seno all’esercito elvetico, che sembra andare a scovare alcuni cavilli di questa Confederazione.

La persecuzione degli jenisch nella Svizzera della II Guerra Mondiale

Lubo Moser è un artista di strada, che si esibisce nei paesini elvetici viaggiando a bordo di carri con cavalli e vivendo al loro interno con la propria famiglia. Un controllo della gendarmeria elvetica, durante un viaggio da una località all’altra, gli cambierà la vita per sempre: viene chiamato ad arruolarsi nell’esercito elvetico, nonostante sia un jenisch (terza popolazione nomade d’Europa), poiché c’è il presentimento di un’invasione dei nazisti in terra Svizzera.

La contraddizione con la natura pacifista

L’arruolamento, nei fatti, cambierà la vita dell’artista di strada. Emerge anzitutto la contraddizione di una persona pacifista all’interno di un sistema duro e violento come l’esercito: Lubo appare impacciato e desideroso di tornare alle sue vecchie abitudini circensi, considerato anche come fino a pochi giorni prima narrava fiabe e storie d’amore a bambini e cittadini elvetici.

L’odio verso il popolo nomade

A rendere più pesante questa esperienza, già straziante e logorante per il protagonista visto il freddo dei confini elvetici, anche l’insofferenza dello stesso esercito elvetico verso i nomadi: se di pulizia etnica non si può parlare, si racconta invece di una caccia all’uomo per controllare questi nuclei familiari e togliergli i figli, considerato come in quelle terre non sia tollerato come un bimbo non vanga educato e formato all’interno di una scuola.

La fotografia dello Stato elvetico verso la minoranza etnica jenisch

Il senso di civiltà che governa l’azione dello Stato elvetico, come immaginerete, contrasta con gli interessi e il mondo su cui si erge l’abitudine e le speranze di Lubo Moser. Il suo ingresso nell’esercito, infatti, comporterà la fine della sua famiglia per vari drammi, nati tutti da quella che potrebbe essere descritta con l’insofferenza razziale verso il popolo nomade.

![Franz Rogowski in Lubo di Giorgio Diritti - foto dal set [tag: Franz Rogowski] [credit: Francesca Scorzoni; courtesy of 01 Distribution]](https://www.movietele.it/wp-content/uploads/2022/12/Lubo_Franz-Rogowski-cFrancesca-Scorzoni-IMG_2193-2-scaled.jpg)

L’attorialità di Lubo Moser

“Moser, ci odiano“. È un leitmotiv che ci troveremo spesso ad ascoltare all’interno di questa pellicola dalla durata di quasi 3 ore. Un tempo molto lungo, ma ci permette di osservare vallate sorprendenti, un occhio critico su fatti storici poco conosciuti e soprattutto la follia che esploderà dentro lo stesso Lubo, che grazie alle sue doti attoriali riuscirà a rubare l’identità di un ricco mercante ebreo. Ma perché tutto ciò?

Un ritorno al cinema impegnato

Come detto, il film è molto lungo e accarezza il palato solo dei grandi amanti del cinema d’autore. Una pellicola da “8” capace di soddisfare l’interesse di un pubblico vicino al cinema impegnato e che, soprattutto, va ad approfondire alcune dinamiche storiche di cui si scrive molto poco.