La Tartaruga Rossa (2016)

La tortue rougeAttraverso la storia di un naufrago su un’isola tropicale deserta, popolata da tartarughe, granchi e volatili di ogni genere, La tartaruga rossa racconta le tappe della vita di un essere umano.

Info Tecniche e Distribuzione

Uscita al Cinema in Italia: lunedì 27 Marzo 2017Uscita in Italia: 27/03/2017

Genere: Animazione

Nazione: Francia, Giappone - 2016

Durata: N.d.

Formato: Colore

Produzione: Arte France Cinéma, Prima Linea Productions, Studio Ghibli, Why Not Productions, Wild Bunch

Box Office: Italia: 269.340 euro

In HomeVideo: in DVD da giovedì 6 Luglio 2017 [scopri DVD e Blu-ray]

NEWS E ARTICOLI

VIDEO

Immagini

INTERVISTA CON MICHAEL DUDOK DE WIT

Tra i tuoi cortometraggi di animazione, almeno due sono diventati di «culto». Nel 1996, The Monk and the Fish, realizzato nello studio Folimage di Valenza, ha ricevuto un César e una candidatura all’Oscar. Poi è stato il turno di Father and Daughter che, nel 2001, è stato accolto da una valanga di premi importanti (Annecy, Hiroshima etc.) e da un Oscar. Una bambina vede scomparire suo padre e il ricordo del genitore l’accompagnerà per tutta la vita. In questo tema esprimi un sentimento difficile da definire: lo «struggimento»…

Sì, è un sentimento difficile da definire perché è sottile, ma penso che siano in molti a conoscerlo. È un’aspirazione verso qualcosa che sembra inaccessibile, un grande desiderio silenzioso e profondo. Per un artista, può significare un desiderio di perfezione, di un ideale nella musica, nel disegno, nella poesia… È una mancanza dolorosa eppure molto bella. Non puoi immaginare quante testimonianze molto toccanti io abbia ricevuto da parte di amici e anche di sconosciuti. Dicevano che il film parla loro di eventi che hanno essi stessi vissuto. Ho avuto una fortuna enorme, è diventato un classico.

Nel 2004, hai fatto parte della giuria al Festival di Hiroshima. È in quella occasione che hai conosciuto Isao Takahata ?

In effetti, abbiamo avuto un breve scambio, mi ha persino rivolto qualche parola in francese. Adora la cultura francese. E poco tempo dopo, mentre ero al Festival di Seul dove tenevo una conferenza sui miei lavori davanti a un pubblico di studenti, ho avuto la sorpresa di vederlo arrivare con un traduttore. Pensavo che fosse venuto solo a salutarmi e invece no, ha assistito a tutta la conferenza! Forse pensava già a una collaborazione professionale?

Poi, nel novembre 2006, inaspettatamente ricevi una mail da Tokyo.

Con due domande. Nella prima, il museo Ghibli mi chiedeva se acconsentivo che distribuissero in Giappone Father and Daughter. Nella seconda, se ero interessato a lavorare con il loro studio ad un lungometraggio di mia ideazione… Fino a quel momento non avevo mai davvero pensato al lungometraggio. Alcuni miei amici, ai quali erano state fatte promesse meravigliose, erano partiti per la California ed erano tornati delusi dopo aver visto i loro progetti rimaneggiati dai produttori.

Ma con lo Studio Ghibli è diverso. Mi hanno precisato che avremmo lavorato sotto la legislazione francese, dunque nel rispetto del diritto d’autore. Mi hanno concesso diversi mesi per scrivere la sceneggiatura. Coltivavo il seme del tema di un uomo su un’isola deserta, tema che nel frattempo era diventato onnipresente in televisione, ma era un concetto archetipico che continuava a piacermi. Però non volevo raccontare come un naufrago riesce a sopravvivere, aspetto già trattato decine di volte. Avevo bisogno di qualcosa di più. Per questo motivo ho soggiornato su una piccola isola dell’arcipelago delle Seychelles, nome sinonimo di vacanze di lusso, facendo una scelta più semplice, alloggiando per dieci giorni a casa di un abitante del posto. Andavo a passeggio da solo, mi guardavo in giro e scattavo migliaia di foto. Volevo assolutamente evitare il look «brochure villaggio vacanze». Il mio naufrago non deve innamorarsi del posto, vuole a tutti i costi tornare a casa sua, perché l’isola non è poi tanto accogliente, presenta dei pericoli, impone una condizione di solitudine estrema, piove, ci sono gli insetti…

Ho fatto il classico errore: la mia sceneggiatura era troppo dettagliata e il film sarebbe stato troppo lungo. Ma la base della storia era buona. Nella fase successiva, quella dell’animatic, ovvero la versione molto semplificata del film disegnato con immagini fisse, senza movimenti, ho scoperto che in alcuni punti non sarebbe stato facile tradurre la storia in un linguaggio cinematografico. Rimanevano dei nodi che non riuscivo a sciogliere. Allora Pascal Caucheteux, il produttore di Why Not Productions, mi ha proposto di incontrare Pascale Ferran. Nel corso di vari mesi, ci siamo visti regolarmente e abbiamo discusso in modo approfondito del film nella sua totalità, poiché era impossibile modificare degli elementi isolati senza che questo incidesse su tutto il resto. Pascale mi ha aiutato a identificare le criticità e a rendere la narrazione più chiara ed incisiva. Inoltre, ama molto l’idea che nei film di animazione il montaggio sia bene ragionato prima della costruzione delle inquadrature e ha offerto numerosi e validi contributi alla fase del montaggio.

Uno dei temi è ancora una volta lo «struggimento», questa attesa dell’eroe davanti al mare… Ma anche quella che tu chi l’atemporalità, il «fuori dal tempo». È presente in tutti i tuoi film, lo percepiamo nelle sequenze sugli alberi, il cielo, le nuvole, gli uccelli che volteggiano…

Sì, sono momenti di grande purezza e semplicità, che ciascuno di noi conosce. Non esiste né il passato, né il futuro, non esiste più il tempo.

Ma il tempo è anche circolare. Le generazioni si susseguono. Il bambino compie gli stessi gesti del padre, supera gli stessi scogli, subisce gli stessi pericoli. Negli animali il ciclo è diverso: il pesce morto nutre le mosche che vengono mangiate dal ragno, il granchio viene portato via dall’uccello e via dicendo…

Esatto. Il film racconta la storia in modo lineare e circolare e utilizza il tempo per parlare dell’assenza di tempo, un po’ come la musica può mettere in rilievo il silenzio. È un film che racconta anche che la morte è una realtà. L’essere umano tende a contrastare la morte, ad averne paura, a lottare per scagionarla e si tratta di un atteggiamento molto sano e naturale. Eppure si può avere nello stesso momento una bellissima comprensione intuitiva del fatto che siamo pura vita e non abbiamo bisogno di opporci alla morte. Spero che il film trasmetta un po’ questo sentimento.

Un altro elemento essenziale è l’apparizione della tartaruga, il suo lato misterioso…

L’idea di creare una storia con una grande tartaruga è venuta abbastanza rapidamente. Avevamo bisogno di avere una creatura dell’oceano imponente e rispettata. La tartaruga marina è solitaria e pacifica e per lunghi periodi scompare nell’immensità dell’oceano. Dà la sensazione di essere vicina all’immortalità. Il suo colore rosso intenso le si addice e spicca sul piano visivo. Abbiamo ragionato a lungo sull’opportunità di mantenere un certo livello di mistero nella storia. Nei film dello Studio Ghibli, per esempio, la presenza dell’elemento misterioso è sfruttata molto bene secondo me. È evidente che il mistero può essere magnifico, ma non deve esserlo al punto da sganciare lo spettatore dalla storia. È importante generarlo in modo sottile… E senza utilizzare le parole, dal momento che il film è privo di dialoghi. È molto semplice spiegare una cosa con una battuta, ma ovviamente esistono altri mezzi. Penso in particolare ai comportamenti dei personaggi, alla musica e al montaggio. E, in assenza di dialoghi, il suono della respirazione dei personaggi diventa naturalmente più espressivo.

Parliamo della parte tecnica. Se ho ben capito, hai scoperto il digitale alla Prima Linea Productions.

È così. Prima Linea è lo studio – a Parigi e a Angoulême – dove la troupe principale e io abbiamo realizzato il film. Durante i primi test di animazione, un’altra équipe ultimava il film Loulou, l’incroyable secret utilizzando il Cintiq, una penna grafica digitale che permette di disegnare su una tavoletta che è uno schermo di computer. Con questo strumento è possibile vedere subito il risultato dell’animazione senza dover fare la scansione di ciascun disegno separatamente. È più economico e consente un più ampio margine di creatività e un maggiore controllo sui ritocchi. Abbiamo animato due versioni di una stessa inquadratura, una con matita su carta e una con questa penna digitale. Il tratto della penna grafica era più bello e ci ha convinti.

Per gli ambienti, il procedimento è stato diverso. I disegni sono stati creati su carta a carboncino, in modo molto spontaneo, con grandi gesti e strofinamenti con il palmo della mano. Questo aspetto artigianale era importante e dava una bella trama granulosa all’immagine. La zattera e le tartarughe sono state animate in digitale separatamente. Sarebbe stato un inferno animarle in 2D. E, dal momento che tutto è finalizzato con lo stesso stile grafico, non si vede che si tratta di digitale. Durante la produzione, non mi sono dedicato all’animazione o alle scenografie, ho solo fatto dei piccoli ritocchi.

Come è stata concepita la musica?

È molto importante perché non ci sono dialoghi. Non avevo un’idea precisa orientata verso uno stile musicale specifico. Laurent Perez del Mar ha fatto numerose proposte, di cui una con una melodia molto bella che era perfetta come tema musicale principale e ne sono stato felice. In brevissimo tempo, ha proposto dei brani musicali in momenti in cui io non avrei pensato di metterli ma aveva ragione lui. Sì, molto spesso mi ha sorpreso.

Come si sono svolti gli incontri con Isao Takahata?

In realtà ci sono stati tre produttori fin dall’inizio: Isao Takahata e Toshio Suzuki, i due produttori dello Studio Ghibli, e Vincent Maraval di Wild Bunch. Ci siamo incontrati più volte allo Studio Ghibli e poi i due giapponesi sono venuti in Francia. Nel corso delle conversazioni i miei scambi erano soprattutto con Takahata. A volte parlavamo dei dettagli, come per esempio i costumi dei personaggi, ma più che altro ci confrontavamo sulla storia, sui simboli e sugli aspetti filosofici, quello che il film vuole realmente raccontare. In alcune circostanze sentivo le nostre divergenze culturali. Per farvi un esempio, in un momento preciso della storia c’è un falò e per lui il fuoco avevo un valore simbolico un po’ diverso da quello che gli attribuisco io. In generale eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, fortunatamente, e trovavo le nostre conversazioni sottili e appassionanti. È stato molto partecipe e ha il credito ufficiale come «produttore artistico».

Quanto tempo c’è voluto per la realizzazione?

Nel 2007 ho iniziato a scrivere la sceneggiatura e a disegnare l’animatic, fase che ha richiesto parecchio tempo perché mi sono reso conto che la storia non scorreva. Per molti anni ho lavorato incessantemente, a volte solo, a volte con dei collaboratori, ma sentivo che il lavoro richiedeva tanto tempo. E per questo devo ringraziare i miei produttori: mi hanno sempre rassicurato e non si sono stupiti che ci volesse tanto tempo, precisando che la fase più costosa sarebbe arrivata dopo e che era meglio avviare la produzione a partire da una storia veramente solida. Altri produttori avrebbero deciso di risolvere la storia durante la fase dell’animazione per non perdere troppo tempo. Capisco questa scelta, ma con me sarebbe stata troppo azzardata. La produzione è iniziata nel luglio 2013, a Prima Linea, ad Angoulême. L’intero aspetto artistico è stato assicurato dallo Studio Ghibli, da Why Not e da Prima Linea dove ho potuto contare su un eccellente capo animatore, Jean Christophe Lie, il regista di Le avventure di Zarafa. Aveva anche una vera sensibilità da cineasta ed è stato una delle colonne del film.

Estratti da un’intervista a cura di Bernard Génin, apparsa in Positif N° 665 (luglio/agosto 2016)

INTERVISTA CON JEAN-CHRISTOPHE LIE

Animatore di Il gobbo di Notre Dame (1996), Tarzan (1999), Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet (2003), regista del cortometraggio L’Homme à la Gordini (2009) e del lungometraggio (corealizzato con Rémi Bezançon) Le avventure di Zarafa (2012), poi capo animatore di La Tartaruga rossa.

Qual è stato il suo primo contatto con l’opera di Michael Dudok de Wit ?

È stato alla proiezione di The monk and the Fish, al Festival di Annecy nel 1995! Io uscivo dalla scuola Gobelins e ho subito votato per lui per il Premio del pubblico!

Non poteva immaginare che vent’anni dopo l’avrebbe definita «una delle colonne» del suo primo lungometraggio. Come vi siete conosciuti?

A Parigi, allo studio Prima Linea. Mentre io finivo il mio lungometraggio Le avventure di Zarafa, lui faceva dei test di compositing(1) per il suo. Gli ho subito detto che ero disponibile a collaborare al suo progetto ed effettivamente ho avuto la fortuna di parteciparvi, prima come animatore, poi, dopo una decina di mesi, come responsabile dell’animazione.

Su quale base lavorava?

Michael aveva disegnato su carta uno storyboard e aveva realizzato un animatic(2).

Quando è iniziata la produzione, siamo passati a lavorare sulle tavolette Cintiq, una tecnica nella quale lui non era ancora formato. Si tratta di disegnare su una tavoletta grafica con una penna digitale e si può vedere il risultato direttamente sullo schermo, con la possibilità di modificare di continuo il proprio lavoro. Ben presto, non ha più avuto il tempo di disegnare né di animare. Il suo lavoro consisteva nel guidarci e nel continuare a migliorare il film. Gli scambi tra lui e gli animatori erano costanti, è indubbiamente uno dei più grandi perfezionisti che io abbia mai incontrato. Ma ascolta il parere degli altri e questo è molto stimolante. Le discussioni erano lunghe e appassionate.

Quanto tempo è durata la produzione?

Fin dall’inizio Michael si è imposto il ritmo di lavoro che gli si addice. In genere, la produzione di un lungometraggio richiede una decina di mesi, ma Prima Linea aveva proposto in partenza un team di animatori ridotto – una dozzina – per un periodo di lavoro molto più lungo, quasi due anni. Una delle prime tappe è stata il layout, la composizione scenografica degli ambienti su carta(3), sul quale Michael è intervenuto. Poi è stato il momento del layout posing – i movimenti dei personaggi – che è stato fatto sulla tavoletta Cintiq.

Come sono state concepite le scenografie?

Sono state disegnate a carboncino su carta da una équipe speciale, poi scansite per ottenere dei valori in bianco e nero e in seguito è stata fatta un’integrazione dei colori con Photoshop. Alla fine, il tutto è stato missato per ottenere degli effetti di luce e ombre.

La gestualità dei personaggi è molto realista, lontana dallo stile cartoon.

È vero, ma per ottenere questo risultato, niente è stato realizzato con la tecnica del rotoscopio, come facevano i fratelli Fleischer negli anni 1920, ricalcando chiaramente delle immagini reali. Noi siamo ricorsi a quello che si chiama animationalytique che consiste nel filmare gli attori mentre compiono dei movimenti, nell’ispirarsi alle loro pose più forti e poi nel riadattare gli angoli di ripresa nel layout. Tutto viene ridisegnato, come quando un pittore crea a partire da un modello in carne ed ossa. L’attore filmato ci serve solo come riferimento. Michael ha anche soggiornato su un’isola e tutte le fotografie che ha scattato mentre era là sono state molto utili. Sia a noi, per calarci in un’atmosfera di sopravvivenza, sia in seguito ai responsabili delle scenografie, dal momento che Michael aveva fotografato molto il cielo, in ogni momento della giornata, studiando l’impatto della luce sulle nuvole…

Peraltro si resta colpiti dalla bellezza delle luci, delle ombre radenti…

È praticamente la cifra stilistica di Michael. La si ritrova nei suoi cortometraggi e persino negli spot pubblicitari inglesi che ha realizzato. È tutto dettagliato nello storyboard. La squadra di lavoro ha perfettamente integrato il suo stile.

Fin dall’inizio, vediamo innalzarsi un’onda gigantesca, un maremoto… Come si realizza questo genere di scene?

Con un grande lavoro di documentazione video, immagini di tsunami, di tempeste, ma anche di surf. Io mi sono occupato prevalentemente dei personaggi, ma una decina di animatori si è dedicata agli effetti speciali: le onde, la risacca… È un procedimento molto lungo, con dettagli che si notano appena, ma che danno al film tutta la sua atmosfera.

Il fuoco e il fumo sono stati realizzati in digitale?

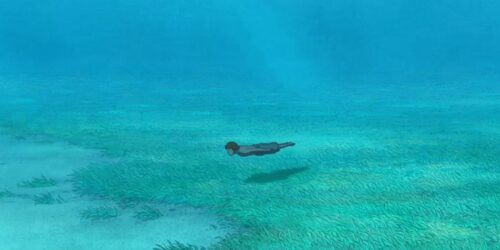

Il fumo sì, il fuoco no. In partenza, nella struttura di base, si tratta di animazione realizzata con una penna grafica sulla tavoletta Cintiq, come per i personaggi. In seguito, con degli effetti di trasparenza, nella fase del compositing,si aggiunge il colore. Il 3D digitale è stato utilizzato per due elementi: la tartaruga e la zattera. Sono stati digitalizzati e nelle sequenze in cui c’è un’interazione con un personaggio l’animatore 3D lavorava di concerto con l’animatore 2D. Io avevo una scena in cui l’uomo cade in acqua e si salva nuotando, inseguito dalla tartaruga. Sull’immagine avevo realmente una tartaruga tridimensionale, ma in seguito ciascun disegno è stato ritratteggiato per ottenere una resa bidimensionale.

Lo stesso discorso vale per la zattera, che è stata in un primo tempo digitalizzata e poi ritratteggiata fotogramma per fotogramma. Il punto in cui gli animatori hanno sofferto è stato quello delle ombre inclinate che si abbinavano alla rotondità di ciascun albero di bambù e che era necessario animare in modo manuale.

La musica non ha potuto ispirarvi perché è stata composta successivamente.

È stata una scelta precisa di Michael: non entrare in una data emozione per mezzo della musica. Voleva che fosse innanzitutto la gestualità ad ispirare le sensazioni emozionali.

Qual è a suo parare il soggetto del film?

È il ciclo della vita, raccontato in modo molto pudico e con grande naturalezza, con una componente di amore, ma anche un sospetto di crudeltà. Prendete per esempio la scena del granchio, respinto dal bambino, ma subito dopo catturato da un uccello: racconta tutto di un destino…

Che cosa è stato più difficile? O è stato tutto difficile?

Ma certo: in questo genere di film, si ha difficoltà ad approvare ciascuna ripresa. Non sei mai in una condizione di «buona la prima». Ci tenevamo sempre a distanza, con la voglia di rimaneggiare permanentemente le sequenze… Aggiungere dettagli a dismisura può anche produrre un effetto spettacolare, ma per certi aspetti è facile. Per questo film, lo sforzo è stato quello di tendere sempre verso l’affinamento. È stato difficile, ma al tempo stesso, rispetto alla bellezza delle immagini che arrivavano ogni giorno, non è stato per niente faticoso. Quando senti, fin dalla lettura dell’animatic, che sta nascendo un film di rara bellezza, accetti di buon grado tutte le difficoltà.

Intervista a cura di Bernard Génin

(1) Composizione in una sola immagine di diversi file (scenografie, colori, animazione, effetti speciali) (2) Sviluppo dello storyboard in alcune sequenze che animano le illustrazioni (3) Preparazione della mise en scène e dei movimenti di macchina.

INTERVISTA CON LAURENT PEREZ DEL MAR

Conosceva il lavoro di Michael Dudok de Wit prima di lavorare al suo primo lungometraggio?

Sì, conoscevo il suo cortometraggio Father and Daughter che avevo particolarmente amato.

Non è la prima volta che compone le musiche per un film di animazione, lo aveva già fatto per Peur(s) du noir, Le avventure di Zarafa, Loulou, l’incroyable secret e Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Per Le avventure di Zarafa aveva trovato l’ispirazione già leggendo la sceneggiatura. Come è andata per La Tartaruga rossa ?

È stato grazie a Christophe Jankovic e Valérie Schermann, con cui avevo già lavorato per tre film di Prima Linea, che sono approdato a questo progetto. Il film era in fase di montaggio. Dunque ho potuto vedere alcune immagini e in seguito ho realizzato una prima demo a partire da una delle scene del film, che è stata sottoposta a Michael e ai produttori. La demo è piaciuta a tutti e quindi sono stato scelto. In un secondo tempo ho incontrato Michael e abbiamo parlato dell’idea che si era fatto per la musica del suo film e degli elementi che per lui erano importanti. Mi è piaciuto molto questo nostro primo incontro. Michael mi ha comunicato il suo entusiasmo, la sua passione e soprattutto la sua grande sensibilità che è stata per me una grande fonte di ispirazione. Ho scritto il tema del film quella stessa sera, l’ho registrato il giorno seguente e poi l’ho mandato a Michael. Tutto questo è avvenuto molto rapidamente. In seguito ho lavorato in parallelo al montaggio.

Il film è senza dialoghi, molto contemplativo, con grandi spiagge silenziose. Come si fa a decidere quali sono i momenti che richiamano un brano musicale? E al contrario quelli per i quali si decide di evitare qualsiasi musica?

L’istinto ha un ruolo predominante nella scelta di mettere o non mettere una musica. In un primo momento ho visto il film da solo, poi, insieme a Michael e a Béatrice (la produttrice di Why Not), lo abbiamo guardato nella sua progressione cronologica, fermandoci e scambiando le nostre impressioni e ci siamo trovati d’accordo sui principali punti in cui era necessario mettere della musica e sui punti in cui invece non doveva esserci. A volte ho proposto delle soluzioni che non si aspettavano e che in qualche caso sono state adottate in alcuni momenti.

Per la scrittura della musica di questo film avevo tre imperativi:

– rispettare i silenzi e i rumori della natura;

– che la musica e i suoni, le atmosfere naturali, si fondessero completamente l’una nelle altre;

– creare un ritmo nella narrazione attraverso la musica.

In seguito, nel corso delle varie proiezioni, abbiamo continuato ad affinare fino a raggiungere un buon equilibrio e un buon ritmo.

In questo film il suono riveste un’importanza capitale, insieme ai rumori della natura, il vento, gli acquazzoni, eccetera. Comporre delle musiche in presenza questo universo sonoro rappresenta una difficoltà?

Ho lavorato in stretta collaborazione con il montatore del suono, Sébastien Marquilly, e il responsabile del missaggio del film e della musica, Fabien Devillers, che hanno fatto un lavoro straordinario. Passavo regolarmente nel loro studio per ascoltare quello che facevano e scrivere in funzione di quello che sentivo. Viceversa, mandavo loro le demo delle musiche via via che venivano approvate affinché anche loro potessero adattarsi. Credo sia stata una delle fasi di questo progetto che ho trovato più interessante: arrivare ad ottenere la coesistenza più delicata possibile tra i suoni della natura e la musica. Del resto ho utilizzato molti pezzi di legno e di bambù nella scrittura delle percussioni. Tutte le parti «shaker», per esempio, sono realizzate con il fogliame di bambù che sono andato io stesso a raccogliere e che ho registrato nel mio studio. Ho anche utilizzato un udu (un idiofono a forma di anfora, di origine nigeriana) di legno, per riuscire a trovare una tonalità al tempo stesso acquatica e boscosa nelle percussioni. Nelle ultime fasi della post-produzione, ho deciso insieme al supervisore del missaggio e alla produzione di missare la musica insieme a tutti gli altri suoni del film – cosa che avviene molto di rado – tenendo fede alla volontà di coerenza con l’insieme indissociabile tra i suoni e la musica. Abbiamo persino accordato, nella loro tonalità, le atmosfere, il vento, gli uccelli e la musica, un’esperienza che ha davvero dato la sensazione di andare sino in fondo alle cose. Mi ha dato una grande soddisfazione poter lavorare così.

Ha scelto fin dall’inizio degli strumenti precisi? Ha avuto voce in capitolo anche Michael visto che è anche un buon pianista? Vi siete trovati subito sulla stessa «lunghezza d’onda»?

Sì, fin dal primo appuntamento, Michael mi ha manifestato il suo desiderio di un violoncello, di un metro ternario e di tessiture sonore analogiche. Aveva già in mente questi aspetti specifici e ho subito capito che conosceva bene la musica. A quel punto gli ho anche parlato delle percussioni naturali (bambù), dei flauti nativi e della ricerca di una grande semplicità melodica e armonica che per me corrispondeva all’estetica visiva del film e serviva anche a cercare di raggiungere una sorta di essenza emozionale, cosa che gli è immediatamente piaciuta. È sempre delicato lavorare con un regista che è anche un musicista e un melomane competente, ma è anche molto motivante e stimolante.

Quali sono state le difficoltà più grandi?

Non abbiamo avuto nessuna difficoltà nel processo di creazione della musica. Fin dalla scrittura del tema, abbiamo capito che avevamo la stessa visione artistica del film. Poi io ho iniziato a lavorare per conto mio e a fargli ascoltare delle cose man mano che le sperimentavo e tutto è avvenuto in modo naturale. Michael è uno di quei registi che con grande umiltà si nutrono delle competenze dei professionisti che li circondano per la costruzione del loro film, come fa per esempio Scorsese, diversamente da altri realizzatori che vogliono dare il loro input su ogni cosa. A quel punto ci si sente molto liberi, si respira un clima di fiducia e ci si può persino permettere una certa forma di audacia.

Il film cambia di tono a più riprese: il violento temporale, il sogno con il ponte di legno e la partenza del naufrago, lo tsunami). Come ha affrontato questi momenti di coloratura «fortissimo»?

Quando scrivo, non faccio molti ragionamenti, mi lascio trasportare dall’emozione che mi procura il momento. L’esempio dello tsunami è interessante perché non avevamo previsto di mettere della musica in quella sequenza, dal momento che si tratta di una scena estremamente realistica. Poi un giorno ho detto a Michael: «siediti al mio posto e ascolta». Mi era venuta voglia di proporgli di giocare in contropiede, come mi piace fare non appena ne ho l’occasione. In quella circostanza, invece di scrivere un brano da scena d’azione che avrebbe parafrasato l’immagine, opzione che di rado mi interessa nella musica da cinema, ho scelto di posizionarmi il più possibile vicino ai personaggi, spazzati via dalla onnipotente forza della natura, e di fare affiorare le loro emozioni, il loro sgomento, il loro istinto di sopravvivenza, tenendo sospesa l’incognita di sapere se se la sarebbero cavata o se sarebbero morti. Trovavo interessante fare questo tipo di operazione in questa sequenza, dove il montaggio del suono incarna la violenza degli elementi e la musica ci fa restare vicini ai personaggi, all’empatia nei loro confronti che abbiamo potuto sviluppare lungo tutto il film.

Il colore è molto particolare, con scene quasi monocrome. Questo influenza la sua ispirazione?

Mi piace molto la scelta a priori di rendere la notte monocroma: la bellezza dei colori e le scelte che sono state fatte a questo livello hanno molto probabilmente influenzato il mio modo di scrivere, ma su questo non ho fatto alcuna riflessione razionale.

Essere compositore di un film co-prodotto dallo Studio Ghibli, all’ombra di Joe Hisaishi, fa una certa impressione?

Di sicuro fa impressione quando se ne parla, ma nel momento in cui sono entrato nell’universo del film, ho vissuto insieme a lui su quell’isola ogni giorno nel corso di diverse settimane, non ho più pensato a tutti questi aspetti. Ho scritto la colonna sonora astraendomi da tutto quello che stava attorno al film, come del resto faccio per ciascun progetto che mi viene affidato. Poi un giorno il film viene proiettato in sala e al momento dei titoli di coda mi rendo conto che il mio nome appare poche didascalie dopo i nomi prestigiosi. A quel punto provo di nuovo una vertigine e realizzo di aver avuto l’immenso privilegio di aver partecipato a un’opera tanto bella.

Comporre le musiche per un film d’animazione è diverso rispetto a comporre le musiche per un film con attori in carne ed ossa?

Penso che dal momento che l’animazione consente a volte di raggiungere un grado molto elevato di onirismo, di poesia, di libertà, di bellezza nella mise en scène, anche la musica possa in effetti essere scritta in modo totalmente libero e ispirato. Ma questo dipende molto dal singolo progetto.

Intervista a cura di Bernard Génin

INTERVISTA CON ISAO TAKAHATA

È stato grazie al suo primo cortometraggio, The Monk and the Fish, che ha sentito parlare di Michael?

Esatto. Ne sono rimasto subito folgorato. In quel film tutto era notevole, dal disegno all’animazione, dalla musica al racconto e al senso dell’umorismo. È un film che mi è piaciuto molto. Ho anche ammirato il fatto che, al di là del grado di dettaglio della sua costruzione grafica, dal film scaturisse un effetto di realtà molto percettibile.

E ricorda quale è stata la sua reazione quando ha scoperto Father and Daughter?

Certamente. L’ho visto quando è stato trasmesso in televisione dopo che aveva ricevuto il gran premio al Festival internazionale del cinema di animazione di Hiroshima. Per me è stato uno degli shock più piacevoli che abbia mai subito. Sono rimasto commosso. Ho visto un capolavoro assoluto nel campo del cortometraggio di animazione. L’ho immediatamente guardato una seconda volta in video e da allora non so quante volte l’ho rivisto. Tutto in quel film mi ha impressionato.

L’estrema chiarezza della descrizione, dei dettagli della struttura, di un paesaggio olandese, fatto di una distesa di terreni divisi dagli argini che lui magnifica in quanto parte dell’universo, con un disegno che si spinge molto lontano nella costruzione grafica. L’ammirevole sincronizzazione di due temporalità, quella che segue la ragazzina che cresce, diventa madre e poi invecchia, con quella del progressivo prosciugamento del mare dall’altro lato della diga che porta alla creazione di un parco di mitili: in altre parole, la corrispondenza tra il tempo di una vita umana e la lenta evoluzione dell’ambiente naturale.

La fine del film, costruita per commuovere ogni spettatore. La sua visione molto particolare della vita e della morte, così distante dalle concezioni cristiane. E il grande senso di familiarità che può provare uno spettatore giapponese nei confronti di questa sensibilità.

In più occasioni mi è capitato di tenere una lezione di un’ora e mezza o persino tre ore a degli studenti, trattando unicamente di questo singolo film. Come per Il racconto dei racconti di Jurij Norštejn, provo il desiderio di scrivere un libro su questo film.

Quando nel 2004, ho fatto parte di una giuria nel contesto del Festival internazionale del cinema di animazione di Chiavari, nel designare il migliore cortometraggio d’animazione del nascente XXI secolo insieme a Michel Ocelot e agli altri membri della giuria abbiamo scelto senza riserve Father and Daughter.

Nel 2004, Michael ha fatto parte della giuria del Festival internazionale del cinema di animazione di Hiroshima. L’ha conosciuto in quella circostanza?

L’ho incontrato una volta a Hiroshima e senza dubbio è stato quell’anno. Era venuto insieme alla sua famiglia e si era ferito a un piede lungo i sentieri di pellegrinaggio dei santuari di Kumano, un sito classificato come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In seguito l’ho di nuovo incrociato in occasione di un festival a Seul dove teneva una conferenza e moderava un workshop. È stato allora che ho visto The Aroma of Tea e ricordo di avergli comunicato la mia speranza di vederlo realizzare non delle opere astratte, ma ancora una volta dei film figurativi.

È d’accordo nell’affermare che, nella sua semplicità, la sua estetica è vicina all’arte tradizionale giapponese e alla calligrafia orientale e anche al suo stile, per esempio nei film I miei vicini Yamada e La storia della principessa splendente?

Posso convenire su un punto: il desiderio e l’ambizione di stimolare l’immaginazione dello spettatore, di renderla vivace e attiva, lasciando nelle immagini delle zone prive di rappresentazione invece di descrivere in dettaglio l’intero menù. Nel suo disegno come nel suo movimento animato, lo stile di Michael, per quanto sia molto affinato, non perde mai il suo effetto di realtà. Mi sembra che, anche su questo punto, si avvicini agli sforzi che abbiamo messo in atto. Inoltre, mi sento in sintonia con il rapporto che ha con la natura, che mi pare eminentemente orientale.

Aveva suggerito che il suo cortometraggio Father and Daughter venisse distribuito in Giappone. È stato trasmesso in televisione o inserito in un programmazione di cortometraggi? Ha avuto occasione di incontrare il pubblico che lo ha visto e, se sì, come è stato accolto?

Non sono stato il solo a stimare che una diffusione in Giappone fosse auspicabile. In particolare il signor Suzuki condivideva il mio parere, avendo anch’egli enormemente apprezzato il film. Purtroppo, per quanto mi riguarda, non ho potuto essere davvero utile all’uscita giapponese del film. A titolo personale, preciso che sono stato contrario alla versione giapponese del titolo, che letteralmente significa “i due sulla scogliera”. Sarebbe stato più giusto tradurre fedelmente il titolo originale.

A quanto mi risulta, tutti coloro che hanno visto il film, senza alcuna eccezione, si sono commossi e sono rimasti incantati da questo capolavoro. Per uno spettatore rappresenta anche l’occasione di ripensare al proprio rapporto con la vita e con la morte.

È stato lei a suggerire allo Studio Ghibli di produrre il primo lungometraggio di Michael. Ha avuto difficoltà a convincere il signor Suzuki?

Non è esatto. Non sono stato io, ma proprio Toshio Suzuki che ha voluto, in primissimo luogo, sostenere un lungometraggio di animazione realizzato da Michael, spinto dalla curiosità di vederne il risultato. Io non ho alcun talento come produttore. Sono rimasto sorpreso di vedere il mio nome nei titoli del film La Tartaruga rossa in una posizione di pregio che mi attribuisce più meriti di quelli che ho. Sono ben lungi dall’aver esercitato un ruolo così di rilievo. Non sono all’altezza del credito che mi è stato attribuito, ahimè.

Ha collaborato alla scrittura della sceneggiatura? Ha partecipato al lavoro di ideazione del film in Francia?

La nostra équipe dello Studio Ghibli ha sempre esaminato i vari elementi che Michael ci ha mandato, sequenze di sceneggiatura e immagini video, e ne ha discusso confrontando le varie opinioni. Poi per dare una forma unitaria all’opinione dello Studio Ghibli da inviare come risposta a Michael, mi occupavo io di redigere la prima versione del testo in giapponese. Questo è stato il mio ruolo.

Sono io stesso un creatore. Ho sempre pensato che un film, nel fondo come nella forma, debba essere creato a immagine dell’idea che ne ha il suo regista. E di fatto ho avuto la fortuna di poter lavorare in queste condizioni per tutta la mia carriera. È il motivo per cui, avendo io stesso beneficiato per lunghi anni di una simile modalità di lavoro, mi è apparso evidente che anche Michael dovesse poter godere delle stesse prerogative.

E per quanto mi riguarda, è la ragione per cui ogni volta che mi è stato chiesto di formulare un parere, ho voluto andare completamente nella direzione di Michael e riflettere adottando il suo punto di vista. Ho dunque concentrato tutti i miei sforzi per comprendere Michael e per tentare di cogliere più da vicino possibile le sue intenzioni, immergendomi tutte le volte che è stato necessario nei testi e nelle immagini video che ci arrivavano. In un secondo momento, lo rendevo partecipe in modo molto diretto di quello che avevo colto, apprezzato, ammirato, adoperandomi per incoraggiarlo nel suo lavoro attraverso questa modalità.

Nel corso di ciascuna riunione allo Studio Ghibli, veniva espressa ogni sorta di parere rispetto ai materiali che ci venivano inviati. È capitato che ci fossero voci discordanti, manifestazioni di disaccordo, di incomprensione, di qualche carenza. In quei casi, io mi sforzavo di ragionare sulle possibili soluzioni per fare comprendere meglio allo spettatore le intenzioni di Michael. Poi gli rispondevo, sottolineano, per esempio, l’importanza di prendere in considerazione un aspetto piuttosto che un altro in funzione dell’intenzione soggiacente a una determinata descrizione o rappresentazione, oppure mettendolo a parte della nostra opinione collettiva a favore di un procedimento alternativo che ai nostri occhi risultava più intellegibile. Non si è mai trattato di suggerimenti, ma sempre di espressione di punti di vista alternativi.

Non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di far valere a ogni costo i nostri avvisi con Michael. E abbiamo sempre sostenuto le scelte finali operate dai suoi collaboratori. Sia io, sia Toshio Suzuki nutriamo un profondo rispetto per Michael e abbiamo sempre coltivato nei suoi confronti una fiducia assoluta e delle grandissime aspettative. Queste ultime non hanno smesso di aumentare man mano che la produzione avanzava. Vedendo il film nella sua forma compiuta, mi ritengo più che soddisfatto.

Che opinione si è fatto dello studio d’animazione francese di Angoulême? Percepisce delle differenze tra il modo di lavorare degli animatori francesi di Prima Linea e quello degli animatori giapponesi dello Studio Ghibli?

Personalmente mi complimento con loro! I film di Michael poggiano su uno stile molto personale, su una stilizzazione che per quanto affinata sia non è mai puramente grafica, ma induce una sensazione di vita. Fino ad oggi, si era fatto carico di tutto l’insieme di questo lavoro grafico da solo. Dare movimento a un simile stile di disegno, in cui ogni dettaglio contiene un anelito dell’esistenza, deve essere stato un compito molto difficile per gli animatori. Ho un’alta considerazione del gruppo di lavoro dello studio di Angoulême, che ha colto la sfida sino in fondo in modo splendido.

È un’affermazione che posso fare solo dopo aver visto il film terminato e ho la sensazione che il loro lavoro abbia una prossimità senza precedenti con la nostra impostazione.

Come riassumerebbe La Tartaruga rossa?

Dopo Father and Daughter, Michael è riuscito ancora una volta, nei panni del regista, a dipingere una verità essenziale della vita, in modo raffinato, profondo e straordinariamente intenso… Si tratta di un exploit che ha qualcosa di prodigioso.

È impossibile per il genere umano vivere privo di qualsiasi corrispondenza, vale a dire di un legame di eguaglianza con il mondo della natura. E agli occhi del protagonista del film, come ciascuno di noi se ne sarà più o meno chiaramente reso conto, la sua donna, la sua compagna è proprio la tartaruga rossa. Questo è il mio modo di percepire il messaggio di Michael.

Sono al tempo stesso profondamente ammirato e molto affezionato all’idea che, a proposito del rapporto dell’uomo con la natura, esista una risonanza tra una linea continua che sottende l’insieme dei film di Michael e delle concezioni che esistono in Giappone dalla notte dei tempi.

Mi permetto anche di segnalare al pubblico europeo che nella cultura giapponese sono molti i racconti di unioni tra esseri umani e animali: per esempio, si dice che la nonna del nostro primo imperatore fosse uno squalo.

INTERVISTA CON PASCALE FERRAN

È la prima volta che lavora su un film di animazione. È un genere che segue?

Per me la questione dei generi cinematografici non si pone più di tanto. Alcuni film d’animazione sono film immensi, esattamente allo stesso titolo di altri con attori in carne ed ossa. E nel mio panthéon personale attribuisco una posizione molto elevata, per esempio, ai film di Hayao Miyazaki e di Isao Takahata. Tuttavia è vero che in questo momento il cinema di animazione è particolarmente in forma. Mi sono resa conto recentemente che tra i cineasti di cui mi aspetto di più i film ci sono, accanto a Bong Joon-ho e Apichatpong Weerasethakul, Pete Docter e Mamoru Hosoda, il regista di Wolf Children – Ame & Yuki, i bambini lupo che è un film che adoro.

Come è avvenuto il suo incontro con Michael Dudok de Wit?

Sono stata contattata da Pascal Caucheteux, il produttore di Why Not Production, che deve aver pensato che l’universo del film potesse piacermi. Mi ha proposto di fornire una consulenza su questo progetto che stava loro a cuore, ma di cui ritenevano che la sceneggiatura non fosse ancora del tutto soddisfacente. Ho accolto con piacere la proposta perché amo molto essere a servizio di sceneggiature che non ho firmato io. Inoltre, capitava al momento giusto in termini di calendario: era la primavera del 2011, aspettavo i finanziamenti per Bird People e avevo qualche settimana libera davanti a me. Quindi mi ha mandato non una sceneggiatura scritta, ma un animatic del film, vale a dire uno storyboard animato in modo molto succinto, in bianco e nero, ma che fissa il ritmo delle inquadrature in tempo reale, in quel caso circa un’ora e quindici minuti.

Ho quindi scoperto al tempo stesso un metodo di lavoro sorprendente – cominciare disegnando invece che scrivendo – e i disegni di Michael che, anche sotto forma di schizzo, erano splendidi. Si tratta di un film con il quale ho sentito un’intimità immediata, probabilmente perché è vicino al tipo di rapporto che ho io con il mondo: il mescolarsi della vita e della morte, il predominio della natura, il carattere fiabesco del racconto. E forse anche l’aspetto più asiatico, più giapponese del film: il rapporto con l’avversità. Ad un certo momento, sopraggiungono delle catastrofi e bisogna accettarle, affrontarle e poi ricostruire. Mi sento stranamente vicina a questo approccio fatalista e quasi sereno a determinate forme di avversità.

Qual è stata la sua diagnosi sulla sceneggiatura del film?

Per me, era piuttosto semplice. Il film era suddiviso in tre parti di durata pressoché equivalente: l’inizio, fino alla prima volta in cui si vede la tartaruga, poi l’incontro tra l’uomo e la donna e infine l’ultimo terzo, dall’arrivo del bambino sino alla fine del film. Trovavo il primo atto molto convincente: era diviso in sei capitoli che non erano delle unità di tempo, ma delle unità di racconto. Ciascun capitolo narrava nella parte centrale un solo evento – la tempesta, la scoperta dell’isola o i primi tentativi di lasciarla, eccetera – e si svolgeva, a seconda dei casi, nell’arco di qualche ora o di numerose settimane, dunque in base a una struttura molto particolare. Ho quindi proposto di rielaborare i due atti seguenti per arricchirli e farli funzionare meglio, ma basandoci su quello che la prima parte ci insegnava in termini di strutturazione del racconto. La buona notizia era che non c’erano molte nuove sequenze da inventare e dunque da disegnare. Una decina al massimo. Per contro, bisognava mettersi d’accordo su quello che si aveva voglia di raccontare e riposizionare l’intera struttura in base al nuovo allineamento, a volte spostando determinate sequenze, a volte riducendole o al contrario sviluppandole maggiormente. Tutti, e in particolare Michael, sono stati convinti delle mie proposte e a partire da questo ci siamo messi entrambi al lavoro.

Michael sostiene che è riuscita a dipanare dei nodi inestricabili. Potrebbe dirci qualcosa di più?

La tartaruga rossa è il suo primo lungometraggio e penso che in quella fase della strutturazione del film si sentisse un po’ scombussolato, nello specifico preda di sollecitazioni contraddittorie. È stato molto più facile per me che avevo una certa freschezza nei confronti della sceneggiatura e anche un po’ più di esperienza. Ma soprattutto adoravo il progetto, compresi certi tempi vuoti o contemplativi, e ben presto si è instaurato tra noi un rapporto di fiducia. Ha percepito che poteva fare affidamento su di me perché lo aiutassi in modo pragmatico a risolvere una serie di questioni che gli sembravano complesse e le cui soluzioni a volte erano semplici. Cercavo nel limite del possibile di riciclare gli elementi apportati da Michael perché erano splendidi a livello visivo e per lui rappresentavano un’ossessione. Dunque non ero tanto nella posizione di una autrice che inventa una storia quanto in quella di una co-sceneggiatrice che aiuta il regista a partorire il suo racconto.

Può darci qualche esempio di sequenze che sono nate in quel momento?

Tutto quello che circonda il personaggio della donna era meno sviluppato. Era a malapena un personaggio, quasi solo una figura. Diverse scene sono state create allo scopo di darle una forma di autonomia. Ho anche insistito sull’importanza del faccia a faccia sott’acqua tra l’uomo e la tartaruga, il primo sguardo che si scambiano.

All’epoca il film si concludeva con la partenza del figlio e io ho proposto di prolungarlo per mostrare come la vita dei genitori continui senza di lui. Mi piacciono molto alcuni momenti della loro vecchiaia quando si guardano l’un l’altro o danzano insieme. Ma soprattutto questa scelta rafforzava l’idea che siamo solo di passaggio sulla terra e Michael ha rapidamente adottato la mia proposta.

Credo che ci fossero anche meno scene con il figlio. Abbiamo sviluppato il suo personaggio, mentre al contrario abbiamo ridotto l’episodio dello tsunami. Mi è sembrato importante che il figlio capisse da dove viene e questo ha dato origine alla scena dei disegni sulla sabbia. Trovavo bello che i genitori raccontassero al figlio la sua eredità famigliare, dal momento che la questione dell’eredità, ovvero della trasmissione, è diventata uno dei fili sotterranei del film. Non solo dal punto di vista famigliare, ma anche a livello della cosmogonia: in che modo la natura, da cui tutti noi proveniamo, è una sorta di patrimonio comune, che ci trasmette delle cose e che dovremo trasmettere a nostra volta.

Abbiamo lavorato insieme circa tre mesi. Ogni volta che ci trovavamo d’accordo su una nuova scena, Michael la disegnava mentre io andavo avanti sui passaggi seguenti della sceneggiatura. In seguito, ha filmato tutti i suoi disegni al banco di animazione e poi li abbiamo inseriti nel montaggio di un nuovo animatic a partire dal quale è partita la vera e propria produzione del film. A quel punto io sono tornata ad occuparmi del mio film.

Ho scoperto La tartaruga rossa – concluso e sonorizzato – soltanto anni dopo. E sono rimasta incantata dalle bellezza delle sue immagini, dalla straordinaria qualità dell’animazione e anche dal lavoro fatto sulla banda sonora (il montaggio del suono, la musica, il missaggio…) che è ovviamente di capitale importanza per questo film. Penso che abbiano fatto meraviglie.

HomeVideo (beta)

info: 27/03/2017.

Puoi cercare "La Tartaruga Rossa" nelle principali piattaforme di VOD: [Apri Box]